Gerechtere Gesellschaft

• die großen ökologischen Probleme - Klimawandel, Verlust von Biodiversität, Umweltverschmutzung;

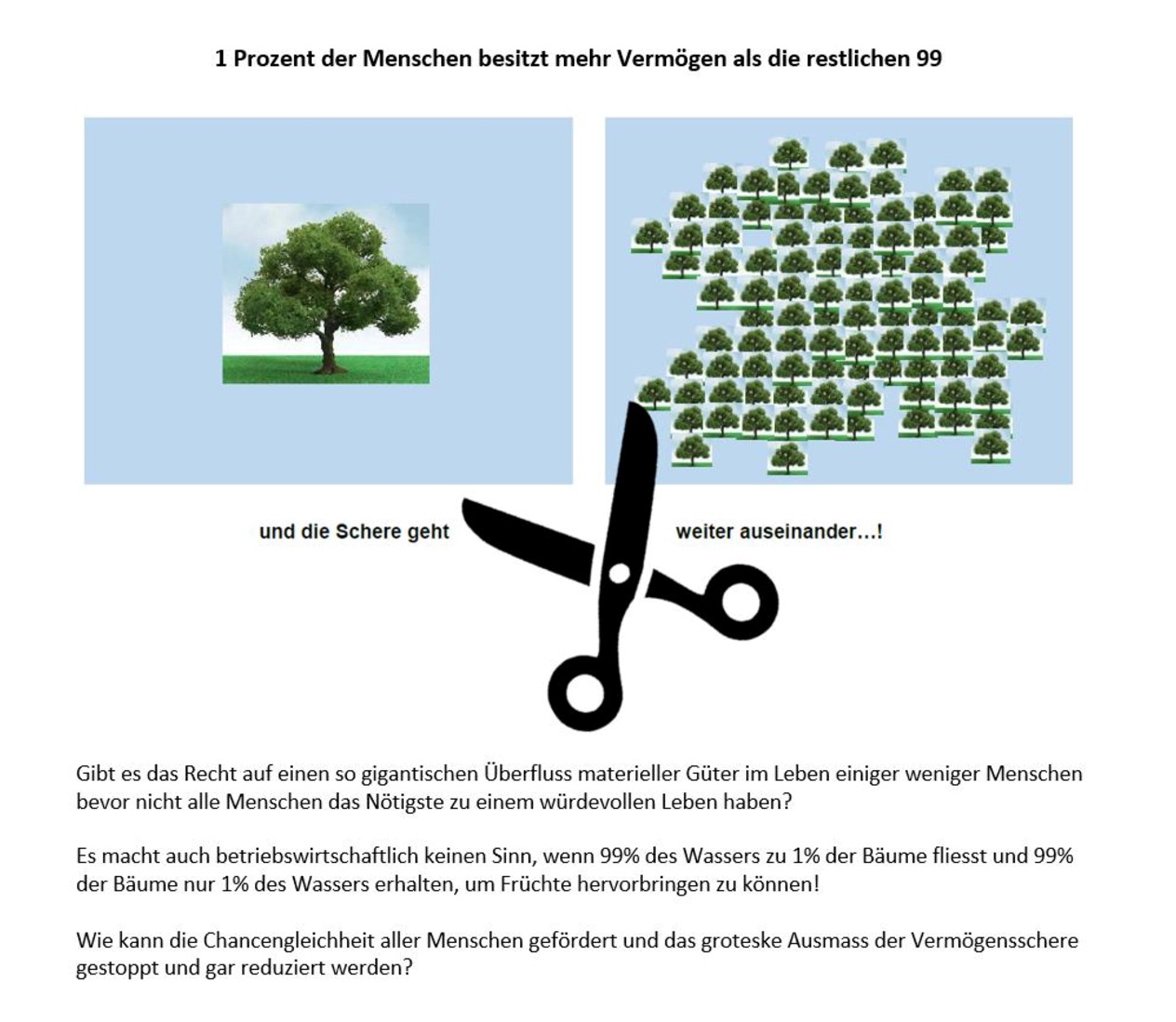

• ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung, sich weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich;

• die Armut und Welthunger, Mangel an Nahrung und Trinkwasser;

• bewaffnete Konflikte und internationaler Terrorismus;

• Verbreitung ansteckender Krankheiten;

• Wirtschaftskrisen und die begrenzten Ressourcen unserer Erde;

• wachsender Zuspruch für Populisten und Autokraten und deren einfachen Lösungen für soziale Probleme;

• künstliche superintelligente Systeme und Algorithmen, die keinen moralischen Regeln folgen.

Auf immer breiterer Front beeinflussen ökologische Themen und Fragestellungen das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Handeln. Für komplexe Problemzusammenhänge wurden für verschiedene Transformationsfelder (Verkehr, nachhaltige Heizsysteme, Ernährung) entsprechende Lösungsansätze und Prozesse des Wandels angestossen. Sicherlich sind noch viel weitreichendere und umfassendere Massnahmen erforderlich, damit die Umweltbelastung massiv reduziert werden kann.

Neben dem Wunsch nach echten Lösungen für die enormen ökologischen Herausforderungen steht aber auch das Problem der Ungleichheit und der Verteilungsfrage ganz vorne auf dem Sorgenbarometer. Was aber ist soziale Gerechtigkeit?

Soziale Gerechtigkeit

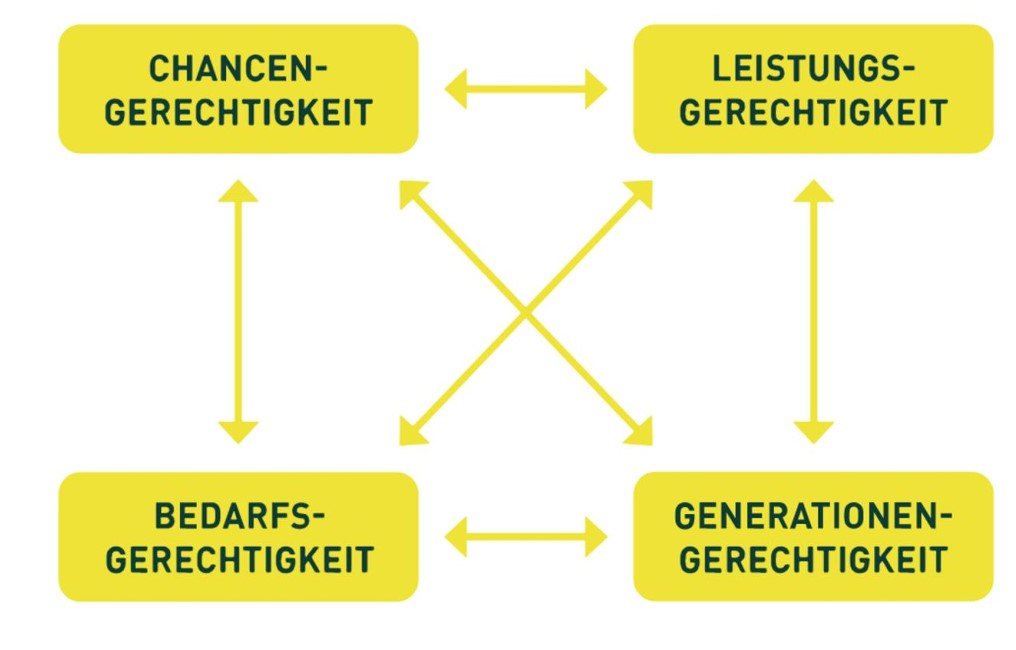

Die WissenschaftlerInnen Irene Becker und Richard Hauser von der Universität Frankfurt unterscheiden vier Dimensionen sozialer Gerechtigkeit. Die vier Aspekte bedingen einander und stehen teilweise im Konflikt. Die Wissenschaftler*innen sprechen deshalb von einem „magischen Viereck“: Nicht alle Ziele lassen sich gleichzeitig erreichen. Ein Beispiel: Die Forderung „Jeder soll bekommen, was er zum Leben braucht“ (Bedarfsgerechtigkeit) widerspricht der Forderung „Was jemand bekommt, soll sich nach seiner Arbeitsleistung richten“ (Leistungsgerechtigkeit).

Grafik: www.sozialpolitik.com/soziale-gerechtigkeit

Hinter der Generationengerechtigkeit verbirgt sich das Ziel, eine Generation nicht schlechter zu stellen als die vorhergehende und die zukünftigen. Junge und alte Menschen müssen demnach einen Weg finden, Ressourcen, Lasten und Pflichten fair zu verteilen. Das betrifft zum Beispiel die Themen Umweltschutz sowie Alterssicherung und Rente. Chancengerechtigkeit bedeutet: Jeder Mensch soll die gleichen Möglichkeiten haben, sein Potenzial zu entfalten. Dazu gehört auch, dass alle gleiche Rechte haben – unabhängig von Herkunft und sozialem Status, Geschlecht, Alter, Behinderung oder kulturellem Hintergrund. In der Realität haben Menschen jedoch unterschiedliche Startvoraussetzungen. So beeinflusst das Bildungsniveau der Eltern nach wie vor, welche weiterführende Schule ein Kind besucht. Je niedriger der Bildungsabschluss der Eltern ist, umso seltener gehen ihre Kinder auf ein Gymnasium. Da ein niedriger Bildungsabschluss häufiger mit niedrigem Einkommen und höherer Gefahr von Arbeitslosigkeit einhergeht, hängen wiederum auch die finanzielle Situation der Eltern und Bildungschancen der Kinder zusammen (Quelle: https://www.sozialpolitik.com/soziale-gerechtigkeit).

Armut- und Ungleichheitsbekämpfung

Die Handlungsansätze zur Förderung sozialer Innovationen sowie zur Reduktion von wirtschaftlicher Ungleichheit finden auf einem sehr bescheidenen Niveau statt. Die sonst eher verdeckte Armut kam kürzlich aufgrund der Corona-Krise auch in der reichen Schweiz in einem erschreckenden Ausmass zum Vorschein. Hunderte bedürftige Menschen standen vor dem Eishockeystadion in Genf Schlange für ein Nahrungspaket – und dies im Jahr 2020!

Vielleicht fehlt zur Bekämpfung der Armut ein Rentner, eine Rentnerin oder ein arbeitsloser Jugendlicher, der/die vor dem Sozialamt mit einem selbstgefertigten Plakat steht und auf den gesellschaftlichen Notstand der Ungleichheit hinweist! So wie es eine junge Schülerin in Schweden vor dem schwedischen Parlament für das Klima getan hat – und heute streiken Zehntausende, ja manchmal Hunderttausende junge Menschen für mehr Klimaschutz! Eine in der Bevölkerung breit abgestützte Allianz gegen Armut, Ungerechtigkeit und Ungleichheit wäre nötig, um ein gesellschaftliches Gleichgewicht zu erreichen und den gesellschaftlichen Frieden nachhaltigen zu sichern. Schon der Prophet Jesaja rief um ca. 720 v. Chr. die Menschen auf, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen: «Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die Witwen!» (Jes. 1,17).

Nachfolgend ein Link zum Thema "Schadet soziale Ungleichheit der Wirtschaft?" https://www.youtube.com/watch?v=a-WoGvVIst0

Kompetente Persönlichkeiten weisen schon lange darauf hin, dass eine gerechte, stabile Einkommensverteilung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einen positiven Einfluss auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Zum Beispiel haben die beiden Wissenschaftler Richard Wilkinson und Kate Pickett in jahrzehntelanger Forschung empirische Daten gesammelt und ausgewertet, anhand derer sie den Einfluss der Ungleichheit auf eine Vielzahl der drängendsten sozialen Probleme entwickelter Gesellschaften untersuchen. Im Buch «Gleichheit ist Glück: Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind» belegen die beiden vorerwähnten Autoren unterschiedliche Phänomene, die eindeutig davon abhängen, wie ungleich die Einkommens- und daher auch die Chancenverteilung einer Gesellschaft ist. Im Weiteren bezieht sich Rutger Bregman in seinem Buch «Utopien für Realisten» auf den Forscher Edward Jarvis, der bereits im Jahre 1855 in seinem berühmten «Report on Insanity» die Korrelation zwischen Armut und psychischen Erkrankungen nachgewiesen hatte.

Die Verteilungsfrage sowie die damit zusammenhängenden Fragen der absoluten Armut (Armut in Bezug auf das Mindesteinkommen, das zur Deckung der Grundbedürfnisse erforderlich ist) und der relativen Armut (gibt den wirtschaftlichen Status eines Menschen im Vergleich zu anderen in der Gesellschaft an) ist unbedingt oben auf den politischen und wirtschaftlichen Agenden zu thematisieren und zu behandeln.

https://verteilungsfrage.org/2015/11/anthony-atkinson-inequality-what-can-be-done/

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/gegen-die-ungleichheit-interview-mit-anthony-atkinson-a-1109223.html

https://www.youtube.com/watch?v=gfvuHOhmbuE

https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article157902697/Soll-der-Staat-jedemBuergereinErbe-auszahlen.html

Jeffrey D. Sachs, einer der weltweit einflussreichsten Ökonomen, hat fesselnd und zugleich informativ in seinem Buch «Das Ende der Armut: Ein ökonomisches Programm für eine gerechtere Welt» eine Strategie gegen Armut, Hunger und Fehlentwicklung auf unserem Planeten entworfen. Klappentext: Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt und Udo Rennert. Wir können die extreme Armut in der Welt abschaffen, nicht erst in der fernen Zukunft, sondern in unserer Gegenwart. Das ist die Botschaft Jeffrey Sachs', der zu den einflussreichsten Ökonomen der Welt zählt. In seinem Buch führt er die Erkenntnisse und Erfahrungen aus seiner mehr als 20-jährigen internationalen Tätigkeit zusammen. Es gipfelt in einem Programm, das Wege aufzeigt, wie auch die Menschen der ärmsten Länder an wirtschaftlichem Wohlstand beteiligt werden können. Sachs versteht es, Schilderungen seiner persönlichen Erlebnisse vor Ort mit messerscharfer ökonomischer Analyse zu verbinden. Nüchtern zieht er Bilanz über die gegenwärtige Lage der Weltökonomie und stellt dar, wie es zu der heutigen Verteilung von Wohlstand und Armut auf der Welt gekommen ist. Die praktischen Lösungen, die Sachs vorschlägt, setzen an den ökonomischen und politischen, den sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen eines Landes an. Jeffrey Sachs zeigt, dass der Kampf gegen die Armut nicht nur eine moralische Verpflichtung ist, sondern auch existenzielle Bedeutung für die reichen Volkswirtschaften hat. https://www.youtube.com/watch?v=Zc3Ci1vWkPg

Was braucht es für eine gerechtere Gesellschaft?

Recht auf einen gleichen Zugang zu Lebenschancen, d.h. formal gleiche Rechte für alle, ohne Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft, des Geschlechtes, der Religionszugehörigkeit, einer Behinderung, der Hautfarbe oder der kulturellen Zugehörigkeit. Damit diese in den Menschenrechten festgeschriebenen Grundrechte nicht zu Worthülsen verkommen, ist der hohe Wert der Chancengleichheit auf verschiedenen Ebenen durchzusetzen:

• Gute Bildung für alle (gleiche Bildungschancen in Schule und Beruf)

• Faires Einkommen um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können und um nicht abgehängt zu werden

• Bezahlbarer Wohnraum für alle

• Durch entsprechende Rente ein würdiges Alter ermöglichen

• Zugang zu Pflege sowie Medizin für alle – keine Zwei-Klassen-Medizin

• Gerechtes Steuersystem für alle

Hierbei geht es um eine „Startchancengleichheit“ und nicht um eine generelle Gleichmacherei aller Menschen und Beseitigung aller Unterschiede. Aber die Ungleichheit findet im Rahmen der Leistungsgerechtigkeit statt, d.h. Personen erlangen durch spezielle Leistungen und Anstrengungen einen legitimen höheren „Verdienst“. In diesem Fall wurden Chancen genutzt und der Unterschied ist nicht durch z.B. ein Herkunftsprivileg (Adel) zustande gekommen - daher wird eine auf diesem Weg zustande gekommene Besserstellung auch nicht als ungerechte Ungleichheit angesehen.

Georg Kohler äusserte sich an einem Symposium zu der hoch politischen Frage: «Wie gerecht und fair kann unsere Gesellschaft sein?» Für Georg Kohler, emeritierter Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich, ist klar: Gerechtigkeit und Gleichheit sind zwei verschiedene Dinge. Soziale Gerechtigkeit lasse ein gewisses Mass an Ungleichheit zu. Und: «Gerechtigkeit ist ein politisch hoch umstrittener Begriff». Er nennt aber drei Gründe, weshalb eine Gesellschaft wie die Schweiz gerechte Verhältnisse anstreben muss: erstens die neuzeitliche Idee der Menschengleichheit und der persönlichen Autonomie; zweitens die politische Stabilität und drittens die Bereitschaft der Bürger, dass es den Anderen in ihrer Volksgruppe gut gehe. Kohler spricht in diesem Zusammenhang von einer «Sockelgleichheit». Er betonte dabei, durch den Markt allein sei eine akzeptable Verteilgerechtigkeit nicht möglich. Es gehe auch nicht ohne «die Fähigkeit zu sozialen Empfindungen wie Empathie und Fairness» in der Gesellschaft (aus https://www.jesus.ch/news/schweiz/265905-wie_gerecht_und_fair_kann_unsere_gesellschaft_sein.html).

https://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67430/globale-ungleichheiten

https://www.heise.de/tp/features/Die-Ursachen-wachsender-Ungleichheit-3361767.html

https://awblog.at/oekonomische-ungleichheit-spaltet-nicht-nur-die-gesellschaft-sondern-auch-die-wirtschaftswissenschaft

https://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2015_41_3/2015_41_3_0466.pdf

Wachsende soziale Ungleichheit und Folgen für die Gesellschaft

Es gibt eine Korrelation zwischen den Einkommensunterschieden und den sozialen Problemen in einer Gesellschaft – je grösser die Ungleichheit / die Kluft zwischen arm und reich desto mehr soziale Probleme in der Gesellschaft ergeben sich. Diese äussern sich in mehr Gewaltverbrechen, mehr Teenagerschwangerschaften, mehr depressive Menschen, die durchschnittliche Lebenserwartung ist niedriger und der Gesundheitszustand der Menschen schlechter, der Drogenkonsum nimmt zu, sowie die Fettleibigkeit. Es ist auch zu beobachten, dass der Unterschied in der Entlohnung hoch und niedrig qualifizierter Arbeit zu Lasten der niedrig qualifizierten Arbeit wächst. Daran sind vor allem wiederum zwei Entwicklungen schuld: technischer Wandel und die Digitalisierung trugen in den vergangenen Jahrzehnten bereits zu einer gewissen Ungleichheit bei. Denn mit einer wachsenden Automatisierung und einer zunehmenden Bedeutung komplexer Fertigungstechniken und Dienstleistungen steigt vor allem die Nachfrage nach hochspezialisierten und gut ausgebildeten Arbeitskräften. Die materielle Ungleichheit empfinden die meisten Menschen als Missstand: Drei von vier Befragten halten die Verteilung von Einkommen und Vermögen für ungerecht, wie das Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des SPIEGEL ermittelt hat. Diese Ungleichheit zwischen Arm und Reich sei nicht nur ungerecht, sondern bremse auch das Wachstum, sagt die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Wachstumsdämpfer "Wenn die Ungleichheit bei den Einkommen wächst, fällt das Wirtschaftswachstum", so eine OECD-Studie. Der IWF kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. "Wenn der Anteil der Top 20 Prozent (der Reichen) an den Einkommen steigt, nimmt das Wirtschaftswachstum mittelfristig ab", heißt es in einer IWF-Studie. Die OECD-Forscher beziffern die Wachstumseinbußen auf satte 8,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb der letzten 25 Jahre. Für Deutschland kommt das Berliner Forschungsinstitut DIW im Auftrag der gewerkschaftsnahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf 40 Milliarden Euro im Jahr. Befürworter der Umverteilung schöpften Hoffnung. Endlich schien der Beweis erbracht, dass der Kampf gegen Ungleichheit nicht nur ethisch oder politisch geboten, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Zwei Ökonomen aus der Forschungsabteilung des IWF hatten Wachstumszahlen aus 153 Ländern auf der ganzen Welt analysiert und resümiert: Die alte Sorge, dass hohe Steuern und hohe Transfers das Wirtschaftswachstum abwürgen, sei meistens unbegründet. Im Gegenteil: Je weiter sich die Reichen von den Armen entfernen, desto weniger Wachstum schaffen die Staaten durchschnittlich. Würden zum Beispiel die Einkommensunterschiede zwischen Arm und Reich in den Vereinigten Staaten auf das Niveau des afrikanischen Kleinstaats Gabun wachsen, dann koste das die Vereinigten Staaten 0,5 Prozentpunkte Wachstum im Jahr – Text aus: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/ungleichheit-wie-schlimm-sind-die-unterschiede-zwischen-arm-und-reich-12824466.html

Ein den heutigen Anforderungen angepasstes, zukunftsfähiges und faires Steuersystem ist gefragt

Das neoliberale Gedankengut, begleitet durch ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Wohlfahrtsstaat, bestimmte die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Ronald Reagan und von der Premierministerin des Vereinigten Königreichs Margaret Thatcher und liessen die Steuersätze ab den 1980 er Jahren absacken und ein internationaler Steuerwettbewerb begann. Die Folgen im Zusammenhang mit den enorm geringeren Steuereinnahmen waren eine steigende Staatsverschuldung, ein zurückgefahrener Sozialstaat, geringere Investitionen in die Infrastruktur usw. sowie gegenüber der Wirtschaft, ein geschwächter Staat mit weitreichenden gesellschaftspolitischen Konsequenzen. Die Einkommens- und Kapitalkonzentration nahm zu und die Kluft zwischen Arm und Reich wurde grösser und das Vertrauen gegenüber der Politik nahm stark ab.

In der vergangenen Zeit äusserten verschiedene Manager grosser Konzerne viele wohlklingende Versprechen, überzeugende Wortmeldungen und perfekt inszenierte Statements über die Verabschiedung vom „neoliberalen Kapitalismus“ hin zu einer weltweit menschenwürdigen, nachhaltigen Wirtschaftsordnung. Ist das nun eine Wende zum Guten? Diesen Worten müssen nun Taten folgen und Nägel mit Köpfen sind gefragt – ansonsten verkommen diese wunderbaren Visionen zu nutzlosen Worthülsen. Und ein wertvoller Anfang wäre sicher gemacht, wenn man sich zusammen mit der Politik darüber einigen würde, wie ein gerechtes, zukunftsfähiges Steuersystem aussehen könnte. Momentan werden wohlgemeinte, marketingfördernde Leitbild-Updates betreffend nachhaltigeren Unternehmensphilosophien definiert – parallel zu Steueroptimierungen bis hin zu Steuervermeidung indem komplexe Unternehmensgebilde aufgebaut werden und Firmensitze in Steueroasen verschoben werden. Daher fragt man sich, wozu die weltverbessernden Zusagen geäussert werden und ob diese wirklich zu einer besseren, gerechteren zukünftigen Welt beitragen!

Ein wirkungsvolles Zeichen wäre also gesetzt, wenn die Manager sich aktiv für ein faires Steuersystem einzusetzen mit dem Wissen darum, dass Steuern «steuern»! Steuergelder sind für einen Staat ein Gestaltungsmittel, um in einer Gesellschaft die notwendigen Aufgaben erfüllen zu können, wie z. B. funktionierende Infrastruktur durch Strom-, Trinkwasser- und Verkehrsnetze, frei zugängliches Bildungssystem, solidarisches Gesundheitssystem und Umverteilung zugunsten des Klimaschutzes. Im Weiteren ermöglichen Steuereinnahmen einen sozialen Ausgleich mittels eines gut ausgebauten, stabilisierenden Sozialstaates und dadurch können die Einkommensunterschiede reduziert werden und fördert somit auch die Chancengleichheit. Auch für den Transformationsprozess in ein ökologisches Zivilisationszeitalter braucht es sehr viel Geld. Daher macht es mehr Sinn über ein zeitgemässes zukunftsfähiges Steuermodell nachzudenken, welches dem Staat die zwingend notwendigen Massnahmen zur Bewältigung des lebensnotwendigen ökologischen und sozialen Wandels ermöglicht, als stets die noch vorhandenen Steuerschlupflöcher zur Steuervermeidung herauszufinden.

Wie oben erwähnt, muss ein Staat durch ein faires, zukunftsfähiges Steuersystem wirkungsvolle Umverteilungen vornehmen können und die Arbeit sollte nicht zu sehr steuerlich belastet, sondern andere Elemente besteuern werden, wie z. B. Finanztransaktionen, Erbschaften, Einkommen von Spekulationen, usw.

Gespräch mit Graeme Maxton über eine vor uns liegende, nicht einfache Zeit – "Die düstere Zukunft der Menschheit"

https://www.youtube.com/watch?v=c9EK9X597KM

Vortrag: "Die Menschheit schafft sich ab" von Harald Lesch

https://www.youtube.com/watch?v=6nao7Eru1PY

Im Weiteren weisen wir noch auf drei interessante Verhältniszahlen in Bereich "Bruttoinlandprodukt", "Vermögen" und "Derivaten" hin:

Weltweites Bruttoinlandsprodukt 2017 (Schätzung IWF) = USD 80 Billionen

Weltweites Vermögen 2017 (gemäss Global Wealth Report) = USD 303 Billionen

Weltweiter Derivatemarkt (Schätzung «The Money Project») = USD 544 Billionen - USD 1,2 Billiarden

(die genaue Grösse dieses Marktes weiss niemand genau)

Ein nicht unerheblicher Betrag des Terminmarktes sind als Spekulations-Finanzinstrumente zu qualifizieren. Und diese unvorstellbare Summe der ausstehenden Derivate ( z.B. Futures contracts, Forward contracts, Options, Warrents, Swaps) repräsentiert ein immenses Wettbüro und ist 7 bis 15mal so hoch wie das jährliche Welt-BIP. Es gibt einige grosse Banken (vor allem in den USA), bei denen entspricht der Wert der Derivate (z.B. 60 Billionen) dem 20 bis 30-fachen des tatsächlichen Vermögens (z.B. 2 Billionen) in den Bilanzen. Im Jahre 2003 äusserte sich Investor Warren Buffet besorgt sowie kritisch über die hohen Derivatenwerte und bezeichnete diese als «finanzielle Massenvernichtungswaffen» – später freundete er sich jedoch mit diesen zerstörerischen Massenvernichtungswaffen an!

Natürlich gibt es vernünftige Finanzinstrumente zur Absicherung von Risiken in der Realwirtschaft, aber oben erwähnte Grössenordnungen und Relationen «Terminmarkt» zur «Realwirtschaft» lassen einem Schlimmes ahnen. Und gerade in diesem Finanzsektor sind beinah keine Regulierungen implementiert und auch keine vorgesehen – also doch eine tickende Zeitbombe?

Es ist nun ja schon wieder 10 Jahre her seit der Finanzkrise von 2008 und dem Zusammenbruch der Lehman Brothers in den USA – aber es scheint, dass sich die Risiken durch entsprechende griffige Massnahmen nicht sehr stark verringert haben!

Was sich aber verändert hat in den vergangenen Jahren ist, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter geöffnet hat und die Kluft immer grösser wird!

Eugen Drewermann: Wie der Kapitalismus uns ruiniert und die jesuanische Alternative

https://www.youtube.com/watch?v=G7iWrf7FGGM