Gesellschaftliche Veränderungen

Veränderungsprozess

"Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist."

Victor Hugo

Vielfältige Veränderungen bestimmen das Leben, sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich und gehören zur Entwicklung eines Lebens, einer Gesellschaft. Es ist jedoch nicht einfach, Veränderungen gegenüber immer positiv eingestellt zu sein. Das Unbekannte einer Veränderung verunsichern und oft ist der Ausgang einer Veränderung ungewiss. Doch ist man vorbereitet auf Neuerungen, entfalten Veränderungen auch viele Chancen und enormes Potenzial – schon eine Volksweisheit besagt: «Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen».

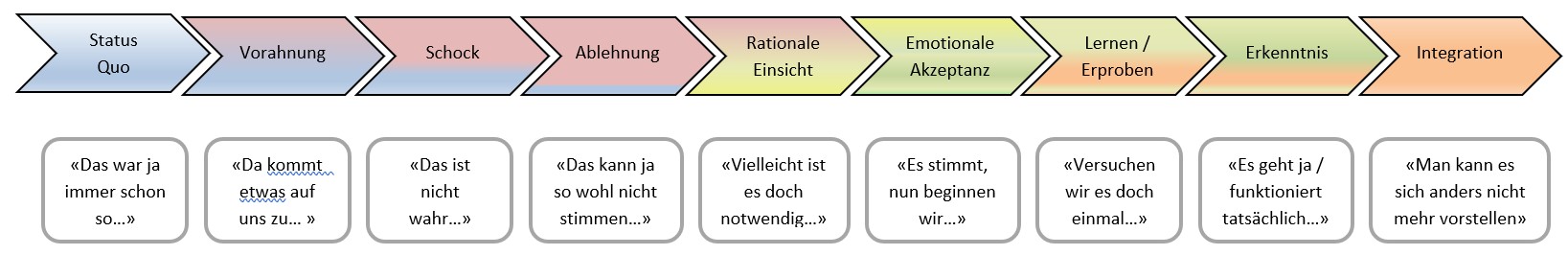

Nachfolgende

schematische Darstellung der verschiedenen Phasen eines

Veränderungsprozesses (in Anlehnung an Elisabeth Kübler-Ross) :

In Bezug auf die zukünftigen gesellschaftlichen Veränderungen stehen wir so zwischen den Phasen «Vorahnung», «Schock», «Ablehnung» und «Rationale Einsicht». Wir haften noch sehr stark im «Status Quo», bemerken aber, dass es so wie bis anhin nicht immer weiter gehen kann. Nachrichten über den Klimawandel und Umweltverschmutzung, die Tatsache der Ressourcenknappheit und das sich in diesem Zusammenhang zu Ende gehende Wachstums-Mantra , das Problem der immer grösser werdenden Kluft zwischen Arm und Reich, die Angst um den Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Umwälzung durch die Digitalisierung, die enorme Entwicklung bei technischen Neuerungen und das Voranschreiten des Internet der Dinge usw. So gibt es viele Bereiche, die enormen Veränderungen ausgesetzt sind und auf die noch keine fertigen, erprobten «Rezepte» aus der Schublade gezogen werden können. Es ist somit sehr wichtig sowie unumgänglich, die anstehenden Fragen zu konkretisieren und Lösungen anzudenken sowie Möglichkeiten zu skizzieren. Auszugehen ist von der grundlegenden Frage, in was für einer Gesellschaft wir in Zukunft leben wollen. Welche Werte sind uns wichtig?

Es ist ein weiter Weg vom aktuell egoistisch-orientierten

Konkurrenz-Wirtschaftssystem über einen Paradigmenwechsel zu einer neuen partizipatorischen,

gerechteren Wirtschaftsauffassung. Wir leben heute in einem so komplexen,

dynamischen Gesamtsystem, dass dieser Transformationsprozess nur erfolgreich

sein kann, wenn er kompetent begleitet wird von Menschen aus den

verschiedensten Bereichen. Einerseits sind die angestrebten Veränderungen festzulegen

und zu konkretisieren sowie eine Informations- und Kommunikationsstrategie zu entwickeln, damit

möglichst viele Menschen sich frühzeitig für den Wandel interessieren und

begeistern lassen, um so die Veränderungen mitzugestalten.

https://www.youtube.com/watch?v=t9hmsRo8M_s

https://www.republik.ch/2019/10/08/der-kapitalismus-ist-schlecht-aber-gut

Obwohl die Dringlichkeit der Themen «gerechtere Wirtschaftsordnung», «Klimawandel», «Umbau des neoliberalen auf Gewinnmaximierung sowie Wachstum fokussierten Wirtschaftssystems zu einem ressourcenschonenden, partizipativen und gemeinwohlorientierten Wirtschaftsmodell» vielen Menschen bewusst ist, passiert in vielen Bereichen sehr wenig.

Die Frage ist also zu klären, weshalb die Menschen trotz der Kenntnis über die schädlichen Seiten von Systemen (z.B. neoliberaler Kapitalismus), keine Kehrtwende einleiten wollen. Vieles ist also richtig erkannt und liegt nun auf der Hand, was sein müsste und trotzdem verhindert etwas die notwendigen Veränderungen in Schwung zu bringen – und es passiert nichts!

Es scheint, dass Wandel und Neues bei Menschen Kontrollverlustängste hervorrufen und diese verhindern ein konstruktives Mitgestalten an Veränderungen. Die noch junge wissenschaftliche Disziplin der Umweltpsychologie sucht Antworten auf dieses Angst-Phänomen. Viele Studien mit unterschiedlichen Probanden zeigen: «Je existentieller die Bedrohung, desto geringer ist die Bereitschaft, das Verhalten zu ändern» bestätigt auch die Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke von der Universität Salzburg. Aufgrund dieser Ergebnisse rät sie dringend davon ab, um einen Wandel voranzutreiben, die Strategie des Wachrüttelns durch Bedrohungsszenarien anzuwenden. So scheint es effektiver zu sein, statt Ängste zu schüren, die Gefühle nach Harmonie, die Bedürfnisse nach einem besseren Leben, nach Menschlichkeit und höherer Lebensqualität, nach Schutz und der Sehnsucht nach sozialen bereichernden und friedlichen Kontakten. So müssen also nicht alle Massnahmen, welche auch für das Klima einen positiven Einfluss haben, nur als Kampf gegen den Klimawandel motiviert sein, sondern bieten sich auch als lebensqualitätsfördernde Chancen an (z.B. autofreie Innenstädte).

Der deutsche Umweltpsychologe Gerhard Reese, Leiter des Studiengangs „Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie“ an der Universität Landau, sagt: „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass viele Automatismen in unserem Verhalten geprägt sind durch unsere ökonomische Konditionierung. Wir unterschätzen, dass unser Bewusstsein stark geprägt ist durch die Ausrichtung auf Konsum, Wachstum, Leistung.“ Die Lösung wäre also ein nachhaltiges, konsequentes „Training“ für neue Werte. Das wäre eine neue Konditionierung (Quelle: https://www.tagesspiegel.de/politik/klimawandel-warum-tun-wir-so-wenig/23886440.html)

Viele Werte, Normen und Bedürfnisse haben wir Menschen somit kollektiv konditioniert und diese bestimmen unser Verhalten. Was aber ist das Soziale, das Sozial-psychische, dass das Unumgängliche nicht umgesetzt wird? Wie werden Menschen zu Handlungssubjekten, wie kann das Bewusstsein geändert werden, dass erkannte Tatsachen umgesetzt werden? Reicht der gute Wille des Individuums um Veränderungen durchzusetzen oder geht es auch um tiefgreifende Mechanismen im System selber, welche den Wandel nicht zulassen? Die Frage der Beschaffenheit des Systems ist zu analysieren und die Art und Weise ist zu erkennen, wie sich die Werte des Systems in die Seele, in die Gehirne der Menschen sich einklinkt, ohne dass sie es merken (Marcuse – die eindimensionale Gesellschaft) und so eine Ideologie platzieren kann. Was aber ist der Grund, weshalb es zum Neoliberalismus gekommen ist, was war falsch gelaufen? – Der Kapitalismus beinhaltet Eigenschaften, welche durch die Regeln des Systems selbst entstanden sind.

Es gibt drei Elemente, die den Spätkapitalismus haben erfolgreich werden lassen (von Prof. Moshe Zuckermann):

1) Der Neo-Kapitalismus hat es geschafft, den fundamentalen Mangel aus der Welt zu schaffen und die Menschen haben nun mehr zu verlieren als nur ihre sozialen Fesseln – nämlich die Fesseln des Konsums (wir haben «angenehme» Konsumgüter zu verlieren)! Nach Marcuse der Kapitalismus-Aspekt, die Manipulation des Individuums, seine Instrumentalisierung durch die suggestive Kraft der Konsumwerbung, ein System von Herrschaft, Manipulation und Gleichschaltung geprägt».

2) Der Kapitalismus macht sich auf liebenswürdige und zuvorkommende Weise unverzichtbar (nicht wie ein totalitäres System seine Ideen einimpfen & reinpauken) – «ich möchte doch eure Bedürfnisse stillen – ich bediene doch nur eure Bedürfnisse… ich will, dass es euch doch gut geht… ich produziere zwar vielen Quatsch, aber ihr wollt und braucht das doch!»

3) Warum sind die Leute wieder so autoritätsabhängig und zwar nicht mehr so zu einem offenkundigen Führer, sondern wie Leitfiguren der Popkultur, aus der Musik-, Film- oder Sport- sowie Modeszene zu Koordinaten des eigenen Lebenskonzeptes, des Lebensentwurfs werden – «so möchte ich sein wie er oder sie!» und sich die Leute gar nicht mehr fragen: «Wer bin ich, was bin ich?» So ist die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass das grosse Ideal der Aufklärung des autonomen Subjekts mittlerweile vollkommen untergegangen ist in einem System, welches es auch versteht den Menschen immer wieder diese Abhängigkeit einzusuggerieren.

Zu wenige Menschen werden am gesellschaftlichen Fortschritt beteiligt, obwohl sie sich dafür engagieren. Es lohnt sich heute viel mehr mit Geld zu spekulieren als mit der eigenen Arbeitskraft zu arbeiten. Durch die Abkoppelung der Finanzmärkte von der Realwirtschaft entstehen teils perverse Situationen – einerseits die vielen Verlierer während der Pandemie, Angestellte verlieren ihren Job und Betriebe gehen Bankrott und andererseits werden täglich neue Rekordmarken am Aktienmarkt erzielt! Noch so ein irrwitziger Sachverhalt: Die Kryptowährung Bitcoin – eine total spekulative Anlagemöglichkeit – zu derer Herstellung („Schürfen“ von Bitcoins) mehr Energie gebraucht wird, als die gesamte Schweizer Volkswirtschaft benötigt – mit verheerenden Folgen für das Klima! Und was ist der Nutzen und Mehrwert von Bitcoins für eine Volkswirtschaft? Es gehört halt zum ökonomischen Imperativ alle Lebensbereiche zu ökonomisieren und der Rendite zu unterstellen sowie den Nettonutzen zu maximieren!

Eine manipulierende Elite (grosse Konzerne oder autoritäre Personen), mit dem Ziel einer gesteuerten Beeinflussung der Bevölkerung, um ihre willkürlichen Werte zu vermitteln und in die Köpfe der Menschen zu pflanzen – dies ist nicht als eine Verschwörungstheorie zu sehen, sondern als realistische Gefahr von rechten oder linken Ideologen oder Tech Giganten. Persönlichkeiten an einflussreichen Stellen haben die Möglichkeit mittels verschiedener Massen- oder sozialen Medien die Menschen zu manipulieren, indem sie entscheiden, welche Informationen gesendet werden und welche nicht – Kommunikationsmittel (insbesondere auch die sozialen Medien) werden zu einem Instrument der gesteuerten Beeinflussung! Diese Manipulation bewirkt, dass viele Menschen nur noch mit Themen und Informationen «bedient» werden, die in ihr Lebenskonzept passen und so früher oder später in einer Filterblase leben – sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen ist doch viel zu anstrengend und mir ist mein persönlicher Frieden und mein persönlicher Wohlstand wichtiger als das Gemeinwohl! Aber gibt es Alternativen zum Kapitalismus, der ja auch Wohlstand geschaffen hat?

Es ist jedoch unbedingt zu beachten, dass die Qualität und die Vorzüge des generierten Wohlstands (wie es z.B. der amerikanische Psychologe Steven Pinker in seinem Buch »Die Welt war noch nie so gut wie heute!» darlegt) bis heute meist auf Kosten der Natur, der Ressourcen sowie auf Kosten der Ärmeren geht und daher ist der neoliberal geprägte Kapitalismus kein nachhaltiges Konzept und bleibt immer kurzfristig! Es braucht also eine Wirtschaft die einerseits gut funktioniert und Werte schafft, aber andererseits nicht durch Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen unsere Lebensgrundlage untergräbt und zerstört! Wenn also all die Vorteile, welche durch den Kapitalismus entstanden sind nur aufgrund des natur-ausbeuterischen Verhaltens zustande gekommen sind, sind dies keine nachhaltigen, echten Errungenschaften! Die Wirtschaft ist so umzubauen, dass sie einerseits nicht über ihr Verhältnis lebt, d.h. in einem Jahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als dass die Welt in einem Jahr wieder erneuern kann und andererseits trotzdem die angenehmen Errungenschaften generieren kann.

Haben wir noch eine rationale Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Gibt es mögliche Zukunftsvisionen und können wir noch gemeinsam konstruktiv an einem positiven Zukunftsprojekt arbeiten? Der Diskurs läuft ja meistens noch lediglich um die Feststellung: «Nur nichts verlieren, was wir bereits haben!» – Statuserhalt, Gier nach immer mehr, viel Geld, persönlicher Frieden und persönlicher Wohlstand…! Versuchen wir einen Perspektivenwechsel und stellen wir uns vor, wie die Welt – als besserer Ort als heute – in 50 Jahren aussehen könnte; was wäre anders zu heute? Eine Transformation von der Logik einer egoistischen Führerschaft zur Logik der Kollaboration/Kooperation. Wir lernen nicht durch Analysen und Argumente, sondern durch Erfahrung! Es braucht neue Geschichten der Hoffnung und dazu Vorbilder von gelebtem Vertrauen, dass ein positiver Wandel möglich ist. In einer Welt, welche immer noch komplexer wird, hat eben dieses Vertrauen ein grosses Potenzial zu einem besonders wertvollen Rohstoff im 21. Jahrhundert zu werden. Gestalten wir zusammen den Lebensraum der Zukunft!

«Warum ändern wir nichts?!» mit Gert Scobel: https://www.youtube.com/watch?v=bIKRKFAAnbA

Zu diesem Themenkreis leistet Prof. Dr. Maja Göpel als Politökonomin sowie Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung einen wichtigen Beitrag. Jetzt ist Zeit, an die Zukunft zu denken! Doch wenn es darum geht, aus der

aktuellen Corona Krise zu lernen, verfallen wir schnell in ein «Weiter wie bisher». Wie lässt sich eine Zukunft denken, die mehr ist

als Konsum und ein ewiges Wachstum?

https://www.youtube.com/watch?v=wNnM2XcmDzQ

https://www.youtube.com/watch?v=D2Dt5pF4XPQ

«Die Faltung der Welt» - ein spannendes Konzept des Klimaforschers Anders Levermann, wie wir unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft in einen zukunftsfähigen Lebensraum transformieren können.

Unser Planet ist begrenzt, aber wir müssen uns weiterentwickeln, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Anders Levermann, Leiter der Komplexitätsforschung am Potsdamer Klimainstitut, schlägt einen Weg vor, der dieses Dilemma auflöst und ganz nebenbei die Ungleichheitsexplosion in unserer Gesellschaft zähmt.

«Wir befinden uns am Ende des Zeitalters der Expansion - und wir brauchen eine Idee für den nächsten großen Schritt. Die Begrenztheit unserer Erde kollidiert mit der Notwendigkeit rasanter gesellschaftlicher Entwicklung. Wenn man akzeptiert, dass beides harte Realitäten sind, dann stehen wir vor einem Dilemma von Begrenztheit und Dynamik. Der verzweifelte, wenn auch verständliche Ruf nach Verzicht und Rückbesinnung ist hilflos und wenig zielführend, denn er löst das Dilemma nicht auf. Das mathematische Prinzip der Faltung könnte diese Lösung liefern, weil es unendliche Entwicklung in einer endlichen Welt erlaubt. Nicht Wachstum ins Mehr, sondern Wachstum in die Diversität. Und zwar nicht theoretisch, sondern sehr praktisch!»

Es gilt also zwei erkannte Prinzipien, welche auf Erfahrung und Fakten beruhen, zu anerkennen:

• Wir Menschen streben nach Wachstum, Fortschritt und Bewegung. Das heisst, dass Gesellschaften nur gut funktionieren, wenn dieses Streben nach Weiterentwicklung unterstützt, befördert und belohnt wird.

• Es gibt verschiedene planetare aber auch soziale Grenzen (siehe auch Donut-Ökonomie: Der äußere Kreis als ökologische Decke und der innere Kreis als das gesellschaftliche Fundament oder das Netz der sozialen Absicherung), welche wir als Menschen zwingend in unseren Handlungsräumen und insbesondere unserem Wirtschaften berücksichtigen müssen und die einzuhalten sind.

So zeigt Anders Levermann plausibel auf, dass es unter Berücksichtigung dieser beiden Bedingungen nur Wachstum in Vielfalt geben kann. .Es muss Wachstum innerhalb der Grenzen stattfinden. Ein Wachstum in Vielfalt die den Raum ausfüllt, ihn aber nicht sprengt. Ähnlich wie das Amazonasgebiet auf seinem begrenzten Raum eine quasiunendliche Biodiversität hervorgebracht hat, würde die klare Akzeptanz der planetaren Grenzen zu einer enormen Steigerung von Kreativität und Lösungen führen.

Wachstum innerhalb der Grenzen findet also durch unbegrenzte Vielfalt statt, hervorgebracht durch das Akzeptieren der planetaren sowie sozialen Grenzen, was zu einem enormen Anstieg von Kreativität, Innovation und Lösungsansätzen führen würde.

https://www.youtube.com/watch?v=uphelaSxTWk

Eine mögliche Variante, wie die Klimaziele erreicht werden könnten, skizziert Ulrike Herrmann in ihrem neuen Buch «Das Ende des Kapitalismus - Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden». Die Taz-Redakteurin erklärt darin, dass das Ziel im Zusammenhang mit der Herstellung von Gütern eine Kreislaufwirtschaft sein muss, in der man nur noch das verbraucht, was man recyceln kann. Wie aber kommen wir dorthin vom dynamisch wachsenden Kapitalismus zur Realisierung der Vision einer ökologisch tragbaren Kreislaufwirtschaft - die kleiner und statisch wäre - ohne unterwegs Millionen von Arbeitslosen zu riskieren? Ulrike Herrmann meint: Es gibt ja schon unzählige Veröffentlichungen über die Kreislaufwirtschaft, aber konkrete realisierbare Lösungsvorschläge, wie man das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft – also den Wandel hin zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft erreicht kann, bleiben diese Bücher einem eine plausible Antwort schuldig!

Aufgrund ihrer nachvollziehbaren Analyse kommt sie zu folgender Lösung: "Grünes Schrumpfen" statt "Grünes Wachstum" – was das heisst kann mit folgendem Zitat aus ihrem Sachbuch zusammengefasst werden: «Unter anderem würde es weniger Autos, keine Flüge, weniger Chemikalien, kleinere Wohnungen und keine neuen Bürogebäude oder Logistikzentren mehr geben. Niemand würde hungern, und das Leben wäre weiterhin schön - aber es wäre kein "grünes Wachstum", sondern "grünes Schrumpfen».

So beschreibt sie ihr radikaler Vorschlag, ein möglicher Weg – nicht das Ziel – als eine Art britische Kriegswirtschaft ab 1939.

«Die Analogie trägt weiter, als man denken würde. Die Briten hatten ab 1939 das Problem, dass sie den Weltkrieg nicht hatten kommen sehen. Sie mussten also in schnellster Zeit aufrüsten, um gegen Hitler zu bestehen. Sie mussten daher die Friedenswirtschaft radikal schrumpfen, um die Fabriken für die Kriegswirtschaft – Radargeräte, Flugzeuge, U-Boote usw. – freizuräumen. Der Staat hat damals zwei Dinge getan: Er hat vorgegeben, was noch produziert werden darf. Und er hat rationiert. Die knappen Güter wurden also gerecht verteilt. Großbritannien war aber weiterhin eine Demokratie. Es gab keinen Sozialismus und keine Diktatur. Es war staatliche Planung auf makroökonomischer Ebene.»

Aus dem Salto Gespräch "Dass der Markt etwas löst, ist absurd" mit Ulrike Herrmann von Valentina Gianera (Link: https://www.salto.bz/de/article/08102021/wie-schrumpfen-wir-ohne-riesige-krise)

Brauchen wir Wirtschaftswachstum? - Die Antwort auf fast alles | ARTE; siehe https://www.youtube.com/watch?v=2Kl69bWbXnY

Weitere Informationen zu diesem Thema unter:https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/wachstum-und-klimakatastrophe-das-ende-des-kapitalismus-ist-le...

https://www.deutschlandfunk.de/ulrike-herrmann-sieht-kapitalismus-am-ende-100.html

https://www.youtube.com/watch?v=1rYKIoG5mAs

Es ist also wichtig, dass der Wertewandel, den wir unbedingt brauchen durch «neue Erzählungen» bei vielen Menschen ins Bewusstsein gelangt und dass durch Vorbilder dieser Transformationsprozess «beglaubigt» wird!

"Nichts bleibt beim Alten" Gespräch mit dem Historiker und Philosophen Philipp Blom

https://www.youtube.com/watch?v=VhRbFA53He8